この記事は広告を含みます

食後の眠気は、どうしてあんなに心地いいのでしょう?

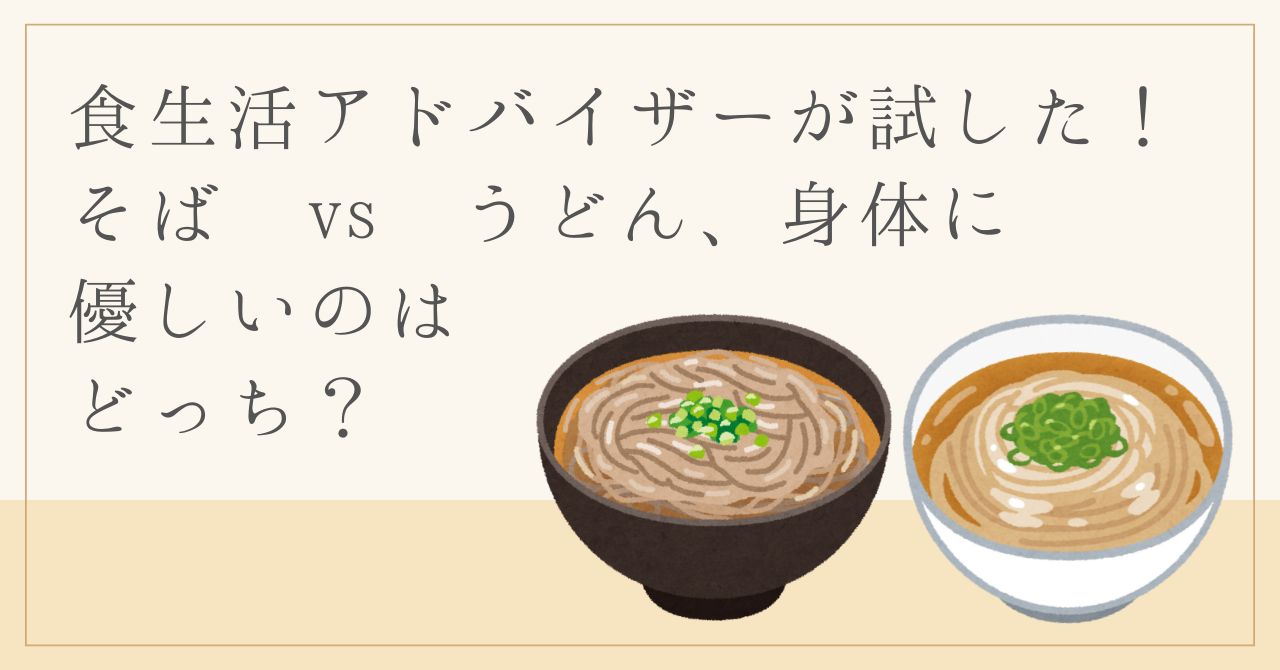

こんにちわ。食生活アドバイザーのおーです

趣味で取得した資格を活かして、家族の健康管理を意識するようになりました。

食後にパソコンの前で作業をしていると、いつの間にか手が止まり、強烈な眠気に襲われることがありました。

気が付くと寝落ちしていることも。

昼寝は健康にいいというし、寝落ちしたあとはスッキリするので「まあいいか」と思っていましたが、実はこの症状が「血糖値スパイク」と呼ばれる現象だと知ったのは、ずいぶん後のことでした。

ざっくりしたイメージですが…。

食後、血糖が上がると身体や脳はエネルギー満タンで元気になります。

しかし糖が多すぎると、身体が「エネルギー多すぎ!」と反応して血糖値を下げます。

脳は「エネルギーどこ行った!?」とパニックに。

「休まなきゃ!」とセーフティモードに入り、強烈な眠気がやってきます。

このようなメカニズムのようです。

自然な反応ではあるものの、頻繁にこの症状を繰り返すのはよくないそうです。

血管に負担をかけ、動脈硬化や糖尿病、認知症などの健康リスクが高まりやすいと言われています。

これは改善しなくては!

眠くならないようにするにはどんな食事が良いのか、具体的に調べることにしました。

眠くなる原因の食べ物について調べました

どうして眠くなる?

なんとなく「食べ過ぎたら眠くなる」と思っていましたが、調べてみると糖質の多い食事ほど血糖値が急上昇しやすいことがわかりました。

空腹時にドカ食いをしたり、食事の時間がバラバラだったりするのもあまり良くない、とのことです。また、早食いのクセがあると血糖値が上がりやすくなるらしいので、食事の仕方も大切になりそうです。

私は特に「麺類」を食べたあとに眠くなることが多かったので、そこに着目してみます。

うどんやパスタなど、小麦を使った麺類は糖質が多く、つるっと食べられるため、特に血糖値が急上昇しやすいようです。

あの逆らいようのない眠気の正体はこれだったんですね。

眠くならない麺があった!

次にそばを見てみましょう。

そばはそば粉が主成分。そば粉は小麦粉と異なり、血糖値をあまり上げないそうです。

試しに食べてみると…。

…。

なるほど。

食後でも眠くはならないですね!

そばについてもっと詳しく調べてみましょう!

実際にそばを食べてみると眠気は?

いろいろなそばがある

そばと言っても、種類はさまざまあるようです。

そば粉を100%使用した「十割そば」

(じゅうわりそば、とかちそば、とわりそばなど、地域によって読み方は違います。小麦粉などのつなぎを一切使わず、そば粉だけで作られます。ボソボソした食感になりやすく、比較的コシが弱いのが特徴です。反面、栄養価はそばの中で最も優れます)

小麦粉:そば粉の割合が2:8の「二八そば」

(にはちそば。小麦粉が入っているため、食べやすさと喉ごしの良さを兼ね備えます。十割そばよりコシがあり、伸びにくい。そばの香りと喉ごしのバランスが取れた、食べやすいそばです)

そのほか一般的なそば

外一(そといち)そば

そば粉90% + 小麦粉10%

特徴:十割そばに近い風味を持ちながら、少しだけつなぎを入れてコシを出したもの。十割そばよりも打ちやすく、食べやすい。

生粉打ち(きこうち)そば

十割そばの別名(地域によっては「純そば」とも呼ばれる)

特徴:つなぎを使わず、職人の技術でしっかり打たれたそば。

特に職人技が必要で、高級店で提供されることが多い。

更科そば(さらしなそば)

そばの実の中心部分(更科粉)を使った白っぽいそば

特徴:上品な甘みと滑らかな喉ごしが特徴。

そばの香りは控えめで、見た目が白っぽい。

変わりそば(ゆず・抹茶・紫蘇入り)として提供されることも多い。

田舎そば(いなかそば)

そばの実を皮ごと挽いたそば粉を使用

特徴:色が黒っぽく、香りが強い。

噛み応えがあり、素朴な風味が楽しめる。

地方によっては、極太の田舎そばもある。

乱切りそば(らんぎりそば)

更科・二八・田舎そばなどをミックスしたそば

特徴:1杯のそばで異なる食感や風味を楽しめる。

高級店で提供されることが多い。

変わりそば(かわりそば)

そば粉に抹茶・ゆず・ごま・けしの実・そばがきなどを練り込んだもの

特徴:季節限定で提供されることが多く、見た目や香りを楽しめる。「更科そば」の変種として出されることが多い。

どれも美味しいそばですが、今回は眠気対策(食後血糖値を上げない)目的で選びたいので、小麦粉不使用の十割そばで検証していきます。

失敗談:十割そばは、茹で方にも注意が必要

十割そばは、茹でるときに切れやすいです。

小麦粉などのつなぎを使っていないので、麺のつながりが弱く、崩れやすいためです。

他のそばやうどんのように、鍋の中でかき混ぜると、生地がもろくすぐに切れます。

最初これを知らなかったので、ぐるぐるかき回してしまいました。

結果…

短すぎて、すすれない…

こんな失敗をしないように気をつけてくださいね。

生そばや手打ちそばは特に切れやすいので、乾麺のほうが比較的茹でやすい印象です。

たっぷりの熱湯で茹でる(湯の温度が下がらないように)

麺を広げながら入れ、軽くかき混ぜて沈ませる

鍋に蓋をし、素早く再沸騰させる(温度を一定に保つ)

「むらし」をすることで、切れにくくなり、コシが生まれる

茹であがったら冷水でしめると、表面が締まり、切れにくくなる

そばには血管をしなやかにしてくれるポリフェノール成分も入っていた

そばには眠気の誘発を防ぐだけでなく、さらに嬉しい効果がありました。

そばの原料であるそばの実に多く含まれる「ルチン」というポリフェノール成分です。

毛細血管を強化し、血管の弾力性を高める

ビタミンCの吸収効果を高め、体内でのコラーゲン生成をサポート

血管壁を掃除し、血液循環に関わる疾患の予防改善が期待できる

出典元:一生役立つ きちんとわかる栄養学 [ 飯田薫子 寺本あい ]

眠くならないだけでなく、血管のダメージまで回復してくれるとは!

十割そばはルチンの含有量が多く、一食平均(120g~130g)あたりで1日に必要なルチン量(20~30㎎)がほぼ摂取できてしまうそうです。これは嬉しい発見です。

これはもう麺はそば一択でいいかもしれませんね!

うどんに比べると、腹持ちもいいですし。

…。

ん?

「腹持ち」がいい?

…。

「もしかして太る?」

次はダイエット効果についても検証してみましょう。

そばvsうどんの麺バトルはまだ続きます!

うどんとそばは、どちらが消化がいいの?

そばは食後、お腹にずっしり感じます。

どちらかというと、うどんのほうが軽いような気がするのは私だけでしょうか。

1人前の目安量を守っているので、食べすぎではないはず。

でも腹持ちはいい。

これは一体なぜでしょう。

眠くならなくても太ってしまっては健康的とは言えません。

調べてみると、そばとうどんでは消化スピードにかなりの差があるようです。

うどんは消化吸収が速い

結論からいうと、うどんは炭水化物なので、胃の中ですぐに消化吸収されます。

風邪をひいたときや胃腸が弱っているときに、よくうどんを食べることが多いですね。

胃袋に長くとどまらないので、食後にもたれたり、お腹に溜まった感覚が起きにくい。

栄養補給がしやすく、回復食としては超優秀というわけですね。

そばは消化がゆっくり

そばの原料のそばの実は、食物繊維が主成分です。

野菜などと同じで、胃の中でゆっくり消化されます。

そのため腹持ちがよいようです。

天ぷらそばを食べると天ぷらで太ることはあるかもですが、そばだけ(特に十割そば)であれば、太る心配はなさそうです。

そばはたんぱく質も豊富だった

そばには、たんぱく質も豊富に含まれていました!

100gあたりおよそ10gの含有量。

卵1個が6g~7gのたんぱく質量なので、両方一緒に食べられる月見そばなどはダイエットや筋トレ食としても理想的な食べ方です。

加えて、ビタミンの一種「コリン」を多く含んでいることもわかりました。

コリンには、肝臓に脂肪が貯まりにくくする効果が期待できます。

太るかと思いきや、そばスゴイ!

どっちも健康的に美味しく楽しむ工夫をしてみた

最終チェック!そば・うどんのメリット・デメリット

メリット

血管に優しい(ルチン)、眠くならない(GI値低い)、たんぱく質豊富(ダイエットに期待)

デメリット

消化に負担がかかる、価格高め(そば粉の割合が多いほど高くなる傾向)

メリット

消化の負担がない、レシピが幅広い、価格が安い

デメリット

血糖値上げやすい(太りやすい)、眠くなりやすい(血管ダメージ蓄積につながる?)

うどんもそばも捨てがたい!

どちらも眠くならない食べ方を考えてみましょう!

そばのデメリット克服プラン

まずはそばのデメリットを見ていきましょう。

そばは消化がネックです。消化と言えば、だいこんおろしが有名です!

だいこんには、ジアスターゼ、アミラーゼ、リパーゼなどの消化酵素が含まれています。これらは、それぞれデンプン質、たんぱく質、脂質の消化吸収を助けてくれます。

そばの食物繊維の消化を直接助けるわけではありませんが、食物繊維以外の成分の消化を助ける働きで、結果的にそばの消化を助けると考えられています。

昔から「おろしそば」という食べ方が親しまれています。実際食べてみると、胃酸の分泌を促進してくれるのでスッキリしますよ。んまい。

そして、せっかくならネギや海苔など、定番のやくみも積極的に使うのがオススメです。

ネギには、ネギには、アリシンという消化を助ける成分が含まれています。ビタミンCも一緒に補給できるので、先に紹介した「ルチン」の働きで効率的に摂取できますよ!

そばは栄養豊富ですが、ビタミンCが入っていないため、ネギやおくらなどのトッピングで補うのは理に適っているんですね!

海苔には、そばに不足しがちな「鉄分」や「ヨウ素」が含まれています。

海苔も水溶性食物繊維が豊富な食材なので、やくみとしてプラスすることで血糖値をさらにコントロールしやすくできます。

うどんのデメリット克服プラン

続いて、うどんのデメリットも見ていきましょう。

うどんのウィークポイントは血糖値が上がりやすい事。これは、ご飯などの炭水化物と同じ方法で対策できます!

ご飯に五穀米を混ぜたり、玄米を食べると、血糖値の上昇を緩やかにできますね。これは、食物繊維がプラスされることで起こる効果です。うどんも同じ発想で対策をしましょう!

食物繊維といっても、食物繊維には不溶性と水溶性の2種類が存在します。この2種類をバランスよく摂取することで様々な健康効果を得ることができます。しかし、サラダなどの緑黄色野菜から採れるのは主に不溶性食物繊維が多く、私たち日本人は、水溶性食物繊維が不足しがちだと言われています。

そしてここでも、注目したいのが「やくみ」です。

うどんのトッピングとしても使われることの多い「おくら、やまいも、ながいも」や、つゆによく合う「なめこ」などは、水溶性食物繊維が豊富です。そばと同様、昔ながらの食べ方が理にかなっていると感じました。昔の人の知恵は凄いですね!

水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく含んだ「ごぼう」もおすすめ。きんぴらごぼうなどのおかずと一緒に食べれば、栄養バランが整います!

全体まとめ

いろいろと検証してみた結果、そばもうどんも眠気をコントロールしながら、美味しく食べられるようになりました。

そばはヘルシーで、健康効果も期待できるため、積極的に食べたい食材になりました。

そして、うどんなど小麦粉の麺類も、血糖値が急上昇上しやすいデメリットを食べ方の工夫で対応すれば、変わらず美味しく楽しめることがわかりました。

大きな発見でした!

それにしても結局、検証のためにそばもうどんも食べる期間がたっぷり増えてしまいましたね。

やっぱり太るかも。